原文リンク 2025年8月29日

新型コロナの感染拡大傾向が8週連続で継続、高齢者など高リスク群は人混みのある行事への参加を控える |

| - 病院級の標本監視医療機関における週間新型コロナ入院患者数が8週連続で増加 - 高齢者など高リスク群は人が密集する場所を避け、マスク着用が必要 |

○ 2025年第34週(8月17日~8月23日)新型コロナウイルス感染症発生動向

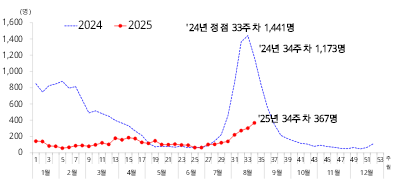

-(入院患者標本監視) 病院級医療機関の入院患者数367名、8週連続増加 * (最近8週間) 26週 63名 → 27週 101名 → 28週 103名 → 29週 123名 → 30週 139名 → 31週 220名 → 32週 272名 → 33週 302名 → 34週 367名

- (病原体標本監視) 医院級患者における新型コロナウイルス検出率は32.6%で前週比小幅増加*、下水中の新型コロナウイルス濃度も緩やかな増加傾向が継続 *(直近4週間)31週 22.5% → 32週 32.0% → 33週 31.5% → 34週 32.6% ○ 咳をする際は袖やティッシュで口と鼻をしっかり覆うなど、咳エチケットを遵守 ○ 医療機関や介護施設の従事者、保護者、訪問者はマスク着用が必要 ○ 高齢者などハイリスク群は人が密集する場所を避け、マスクを着用 |

疾病管理庁(庁長イム・スングァン)は、病院級医療機関の週間新型コロナウイルス入院患者数が8週連続で増加しており、依然として夏季の感染拡大傾向が続いていると判断した。高齢者や免疫不全者などの高リスク群に対し、人混みの場所への訪問を控え、マスク着用などの予防策を遵守するよう呼びかけた。

疾病管理庁が運営する病院級医療機関(221施設)における急性呼吸器感染症の標本監視結果によると、2025年第34週(8月17日~8月23日)のCOVID-19入院患者数は367名で、第26週(6月22日~6月28日)以降8週連続で増加した。

* (COVID-19入院患者数) 第26週(6月22日~6月28日) 63名 → 第27週 101名 → 第28週 103名 → 第29週 123名 → 第30週 139名 → 第31週 220名 → 第32週 272名 → 第33週 302名 → 第34週(8月17日~8月23日) 367名

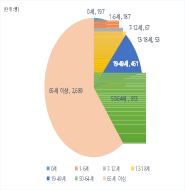

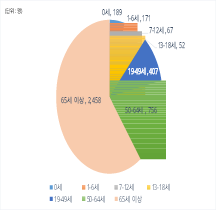

2025年累積(第34週現在)の年齢別入院患者状況は、65歳以上が全入院患者(4,467名)の60.2%(2,689名)で最も多く、50~64歳が18.2%(813名)、 19~49歳が10.3%(461人)の順であった。

|

|

[病院級医療機関におけるCOVID-19入院患者数(2024年~2025年第34週)及び年齢別現況(2025年第1~34週)] | |

新型コロナウイルス検出率*は2025年第34週(8月17日~23日)に32.6%(+1.1%ポイント)となり、6月末以降の顕著な増加傾向から、直近3週間は増減を繰り返しながら同水準を維持している。一方、下水監視におけるウイルス濃度は第26週から持続的な増加傾向を示している。

* (COVID-19ウイルス検出率) 27週 6.5% → 28週 13.0% → 29週 16.5% → 30週 20.1% → 31週 22.5% → 32週 32.0% → 33週 31.5% → 34週(8.17.~8.23.) 32.6%

[ 新型コロナウイルス検出率及び下水モニタリング状況(2024年第1週~2025年第34週) ] |

疾病管理庁は、新型コロナウイルス感染症の拡大傾向が依然として続いており、例年の夏季の流行が8月にピークを迎えていたことを考慮すると、今後1~2週間は流行状況が維持されると予測している。また、新学期開始などによる影響を綿密にモニタリングする必要があると明らかにした。

イム・スングァン疾病管理庁長は「夏季のCOVID-19感染拡大傾向が依然として続いている」と述べ、「COVID-19感染時に重症化するリスクが高い高齢者や免疫不全者などの高リスク群は、COVID-19感染予防のため、人が多く集まる行事への参加を控え、密閉された室内ではマスクを着用すべきだ」と伝えた。

また、「一般の皆様には、日常生活において手洗い、室内換気、咳エチケットなどの新型コロナウイルス感染症予防策を遵守いただき、医療機関や介護施設の従事者、保護者、訪問者はマスクを着用してください」と要請した。

なお、疾病管理庁は「新型コロナウイルス感染症の発生状況をモニタリングしながら、流行状況を継続的に評価しており、必要に応じて関係省庁及び専門家と迅速に対応戦略を策定・実施できるよう協力体制を維持している」と明らかにした。